|

이 가을 명작을 읽는 우리는 맘의 부자이다

초록으로 물든 공원 숲이 붉고 노란 천연의 물감으로 뒤덮이고 있는 공원 숲은 아름답다. 이러한 공원 숲이 내뿜는 한없이 싱그러운 기공을 마시며 독서에 취한 나 자신 그저 기운이 북돋는 것 같다.

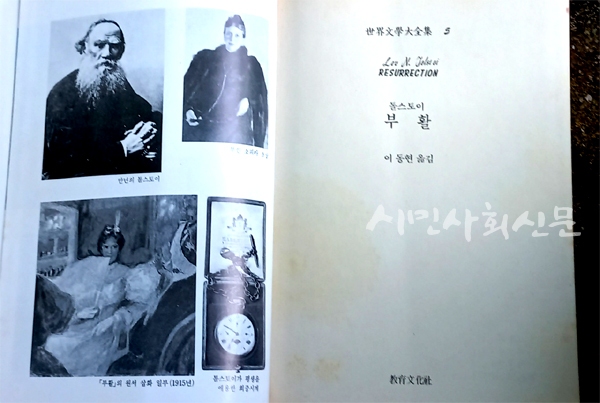

이번 가을 읽기 시작한 독서 계획에 따라 톨스토이 부활을 읽고 있다. 역시 대문호이며 대작가이다. 예전 읽었던 기억은 아스라한 실루엣이고 첫 장을 대하자 말자 흡입케 한다.

상류층이고 백작 신분인 네흘류도프, 젊은 날 여름방학 때 고모네 집으로 놀러가 하인인 청순한 소녀 카츄샤와 눈이 맞아 하늘과 땅이 되는 운우지정을 나눈다. 그리고 100루블을 카츄샤 손에 쥐어주게 되고 이 일은 까맣게 잊는다.

이러고 부터 10년이 지나 이 지방의 법원 배심원으로 참석하는데, 여기에 독살 혐의로 재판을 받는 카츄샤를 네흘류도프는 보게 된다.

이런 출발에서 명작 부활은 이야기가 시작되는데, 이 대문호의 이야기 기법이며 흐름에서 소설의 경지를 대하는 것 같이 배우고 또 감탄한다. 카츄샤를 향한 참회의 주제에서 당시의 사회상을 신랄하게 그리고 있다.

당시 제정 러시아 법원의 부패상이며 타성, 방종을 하나하나 독자가 들여다보는 듯하다. 사실주의의 대작임을 그저 공감, 또 공감한다.

이 당시의 러시아 사회 부패며 부조리가 이 소설에는 죄다 그려져 있는 듯하다. 죄수들을 보면 죄라고 할 수 없는 일로 재판정에 서고 검사는 법조문을 외며 선입견대로 형을 때린다. 변호사는 형식에 젖어 형법 몇 조니 하며 조문을 뇌까리며 변론이라고 할 수 없는 타성에 젖은 행태, 재판장 역시 한 인간이 어떤 죄형을 받든 상관없다는 무기력의 극치인 재판.

여기서 우리의 검찰이며 변호사, 재판장의 민낯을 보는 듯하다. 우리 역시 윤석열 검찰의 강압수사며 극우 재판관의 조국 전 장관 가족에게 가한 뚱딴지들이 그러하니까. 그런 형을 받는 이는 자신과 상관없고 자신만의 신념으로 형을 때리면 되는 거니까.

여기 부활에서는 당시 사법체제 부패상의 극치를 보여주고 있다. 기아선상에 허덕이는 농민들의 참상이며 제 소가 남의 목초지로 들어가 풀을 뜯어먹었다고 기소되는 현상이 대가의 문장에서 너무나 리얼하다.

구한 말 동학난이 일어나기 전의 이 나라 민중 삶과 닮았다고 할까. 관헌의 가렴주구, 토색질로 그 참상이 지옥이었다면 러시아 역시 하층 민중의 삶은 지옥 그 이상임을 톨스토이는 그 예리한 필치로 그려 보이고 있다.

이와 반대로 당시의 상류층의 사치며 그 비참한 농민들과는 대조적인 방탕들이 적나라하게 그려진다. 또한 그 상류층은 러시아 사회의 기반이 되는 하층민들의 그 고통스런 삶은 안중에 없는 사회상을 질타하듯 그리고 있다. 이 소설로 장차 도래될 공산주의를 톨스토이는 예견하고 있다.

이 가을 명작을 읽는 나는 맘의 부자이다. 카츄샤가 시베리아로 유형을 떠날 때 함께 가는 그 장면, 장면들도 나는 잊지 못할 것이다.

도스토옙스키와는 또 다른 대문호의 글에 취해 작법이며 구성을 배우는 이 기쁨은 학이시습지면 불역열호아(學而時習之면 不亦說乎), 논어의 한 구절 바로 그것이다.

양병철 편집국장