- 조지훈의 ‘봉황수’ “청년들은 세상을 개벽하라”

‘큰 나라’에 아양 떨어 재롱 잔치하는 저 군상들 가관

벌레 먹은 두리기둥 빛 낡은 丹靑(단청) 풍경 소리 날러간 추녀 끝에는 산새도 비둘기도 둥주리를 마구 쳤다. 큰 나라 섬기다 거미줄 친 玉座(옥좌) 위엔 如意珠(여의주) 희롱하는 雙龍(쌍룡) 대신에 두 마리 봉황새를 틀어 올렸다. 어느 땐들 봉황이 울었으랴만 하늘 밑 甃石(추석)을 밟고 가는 나의 그림자, 佩玉(패옥) 소리도 없었다. 品石(품석) 옆에서 正一品(정일품) 從九品(종구품) 어느 줄에도 나의 몸 둘 곳은 바이없었다. 눈물이 속된 줄을 모를 량이면 봉황새야 구천(九天)에 호곡(呼哭)하리라.

|

| ▲ 시인 조지훈 (1920~1968) |

조지훈의 시 ‘봉황수’(鳳凰愁), 1940년 일본 제국주의 치하 20세 젊은 시인의 통곡이다. 얇은 사(紗) 하이얀 고깔 속 흐르는 두 볼의 고운 빛이 서러웠던, ‘승무’(僧舞)의 그 시인은 옛 대궐에서 가슴 무너졌다. 대쪽 지조(志操)의 그가, 그의 슬픔이 새삼 그립다.

둥근 기둥들 안의 옥좌는 임금의 자리다. 대궐 정전(正殿) 앞뜰 벼슬 계급(품) 새긴 표지 돌 위엔 내로라하는 대신들 방아 찧듯 고개 조아렸다. 위엄 있는 관복의 옥 장신구 소리는 풍경 맑은 소리와 어울렸겠지. 섬돌(추석) 디디며 지훈은 슬픈 명상에 잠긴다.

우리 임금들은 내내 제 이미지에 용을 걸지 못했다. 말로는 용안(龍顏)이니 용상이니 하며 우물 안에서만 쉬쉬 개골거렸다. 용 말고 그보다 한 등급 낮은, 상서(祥瑞)럽다는 판타지의 새 봉황(鳳凰)을 그 상징으로 써야만 했다.

대한민국의 청와대도 한참 그 전통을 이어받았다. 문자학자 고 진태하 선생은 어느 정권의 자문위원을 하다 ‘대통령의 상징을 봉황에서 용(쌍룡)으로 바꾸자’고 주장했다가 ‘엉뚱한 말 한다’고 된통 퉁맞은 얘기를 혀를 차며 회고하곤 했다.

‘사대(事大)하는 나라의 자세는 어떠해야 하는가’가 그 옥좌 주변에서 늘 논의됐다. 지금은 다를까? ‘지난 시대’의 국제정치학, ‘어느 땐들 봉황이 울었으랴만’ 한숨짓는 시인이 떠오른다.

작은 나라는 이렇게 비루하게 큰 나라를 섬겨야만 하는가? 봉황이나마 제대로 안 울어 옥좌에 거미줄 쳤다. 싹 쓸어버려야 마땅한 저 이들아, 너흰 하늘이 무섭지도 않느냐.

|

| ▲ 백제대향로 꼭대기의 봉황, 봉황은 동아시아에서 상서로움의 상징이다. |

그 하늘은 가운데와 동서남북, 동남 남서 서북 북동의 9개로 나뉘어 각각 엄정한 이름을 가졌다. 사람이 곧 하늘인, 인내천(人乃天)의 겨레가 천지인(天地人)의 마음을 잃은 결과일 터, 하늘(사람)보다 쌍룡을 섬기다니... 지훈은 통곡한다. 그 나이 청년들아, 보이지 않는가?

그 국제정치학은 그대 청년들을, 미래의 주인인 소녀 그레타 툰베리들의 분노까지 무시하고, 요령껏 소외시킨다. 이게 그대들에게 과연 당연한가? 지훈은 20세에 봉황의 한숨에 걱정(愁 수)의 시를 지었다. 안중근은 30세에 침략일본의 심장에 총알을 박았다. 그대는 몇 살인가?

그 국제정치학의 사대주의는 어떤 이들에게는 삶의 방편이다. 직업이라고 해도 무방하리라. 여차하면 ‘건너가거나’, ‘들어갈 수 있도록’ 마련을 잘 하고서 그 큰 나라의 입맛에 맞춘 생각을 ‘정의’라며 깃발 흔든다. 줏대도, 미래도, 자손도 없다. 손자 주머니 훔치는 도둑질이다.

봉황의 근심은, 현재진행형이다. 트럼프의 아메리카나 아베의 왜(倭)는 어쩌면 봉황의 근심을 우리보다 더 잘 알리라. ‘봉황수’는 등 뒤에 쌍룡 드리운 시진핑의 미소이기도 할 터다.

이렇게 시인은 80년 전에 우리의 오늘을 울었다. 허나 청년들, 툰베리들 말고는 지훈의 저 통곡을 들을 가슴이 없겠지! 정신줄 이미 놓아버리고 쩨쩨하고 조잔한 이기심의 와중에서 삿대질 겨루는 기성세대를, 빤한 그 사기(詐欺)의 놀음판을, 청년들은 이제 뒤집을 때가 됐다.

큰 바다로, 고래들 숨소리 거친 세상으로 나가라. 포효(咆哮)하라. 너희가 주인이다.

|

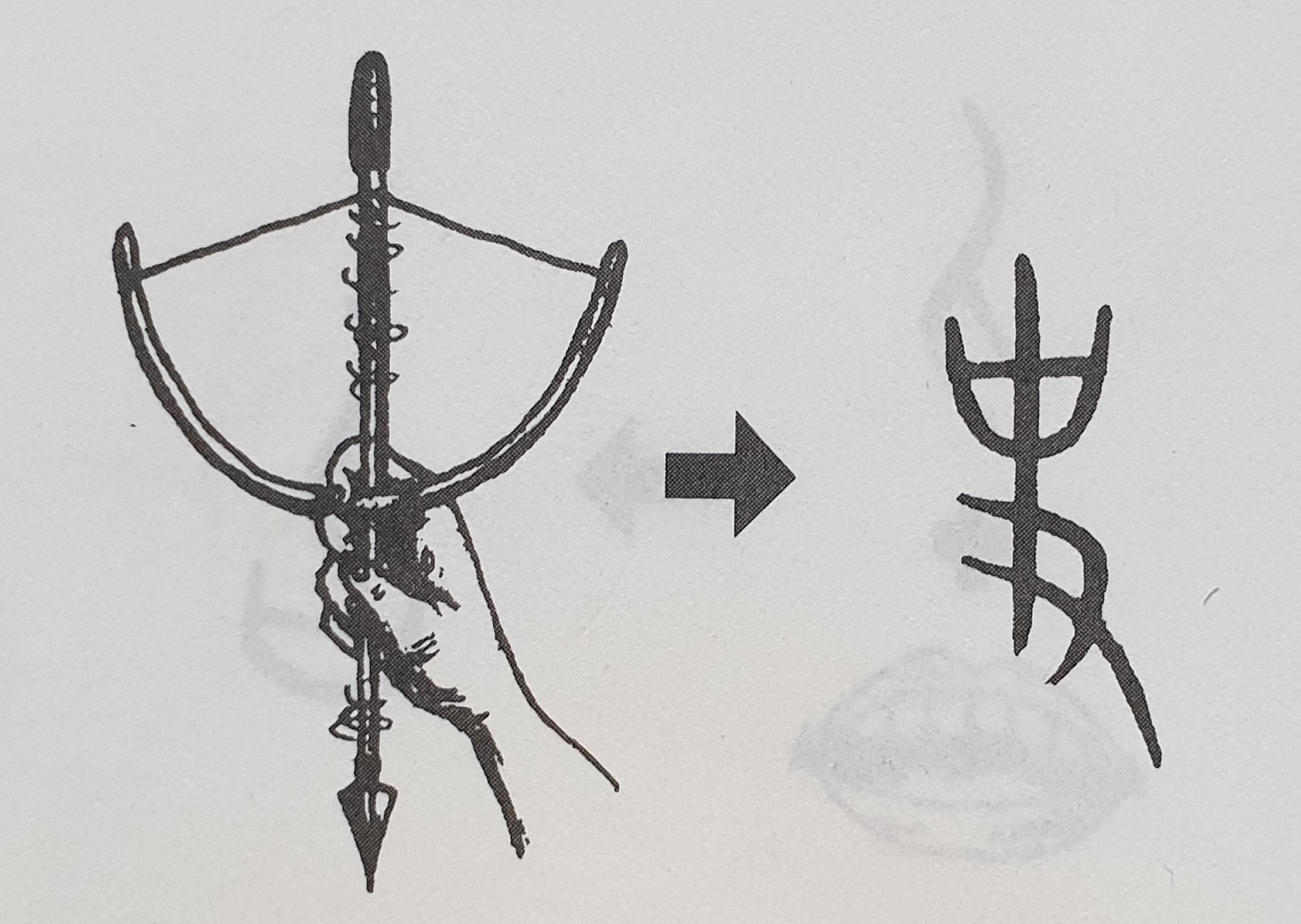

| ▲ 事와 史(사)의 갑골문, 붓이나 기구를 손으로 쥔 그림이다. (이락의 著 ‘한자정해’ 삽화) |

토/막/새/김

“이제 ‘큰 나라’ 하자”

‘일’이라는 훈(訓 뜻)으로 새기는 事(사)는 여러 의미를 함께 품는다. 흔히 ‘붓을 잡은 손’으로 푸는 역사의 사(史)나 벼슬 리(吏 이), 시킬 사(使) 등은 원래 한 통속, 같은 그림이었다.

史나 事 글자의 출발점인 갑골문(의 그림)은, 거북의 딱지인 갑(甲)이나 짐승의 넓적한 뼈 골(骨)에 구멍을 뚫는 기구를 손으로 조작하는 모양을 그린 것이라 한다. 그 그림이 일이나 상황, 현상, 역사, 벼슬 뜻의 글자로 나뉘어 변용(變容)되는 것이다.

事는 신에게 제사를 지내는 신관(神官)을 뜻하기도 했다. 그림을 제사 지낼 때 잡고 흔드는 제구(祭具)로 해석한 것이다. 중요한 ‘일’로 신을 ‘섬김’이 그 事라는 신관의 본분이었다. 일이기도 하고, 신의 ‘시키는’(使) 바를 행하기도 하면서, 섬긴다는 여러 뜻이 된 내역이다.

그 망할 놈의 사대주의의 事의 뜻이다. 事大는 ‘작은 나라가 큰 나라를 섬긴다’는 것이다. 이제 ‘작은 나라’ 말고 ‘큰 나라’ 하자. 어찌 ‘기생충’과 BTS만 기적이랴, 오연(傲然)한 담대함, 청춘의 힘이라야 할 수 있다. 단, ‘어른’은 끼워주지 말 것, 구제불능이려니.

강상헌 기자